会社説明会や動画だけではなかなか知ることができない、エンジニアの業務。

製品開発に携わる新入社員の瑠璃川が、1人前のエンジニアとして自身が手掛けた製品が世に出るまでを記す。

ゆえにこの連載は来月で終わるかもしれないし、10年かかるかもしれない。

Work at ADN -THE REAL-を通してADN発、新入社員成長ドキュメンタリーを紹介します。

2024年1月 配属6ヶ月目

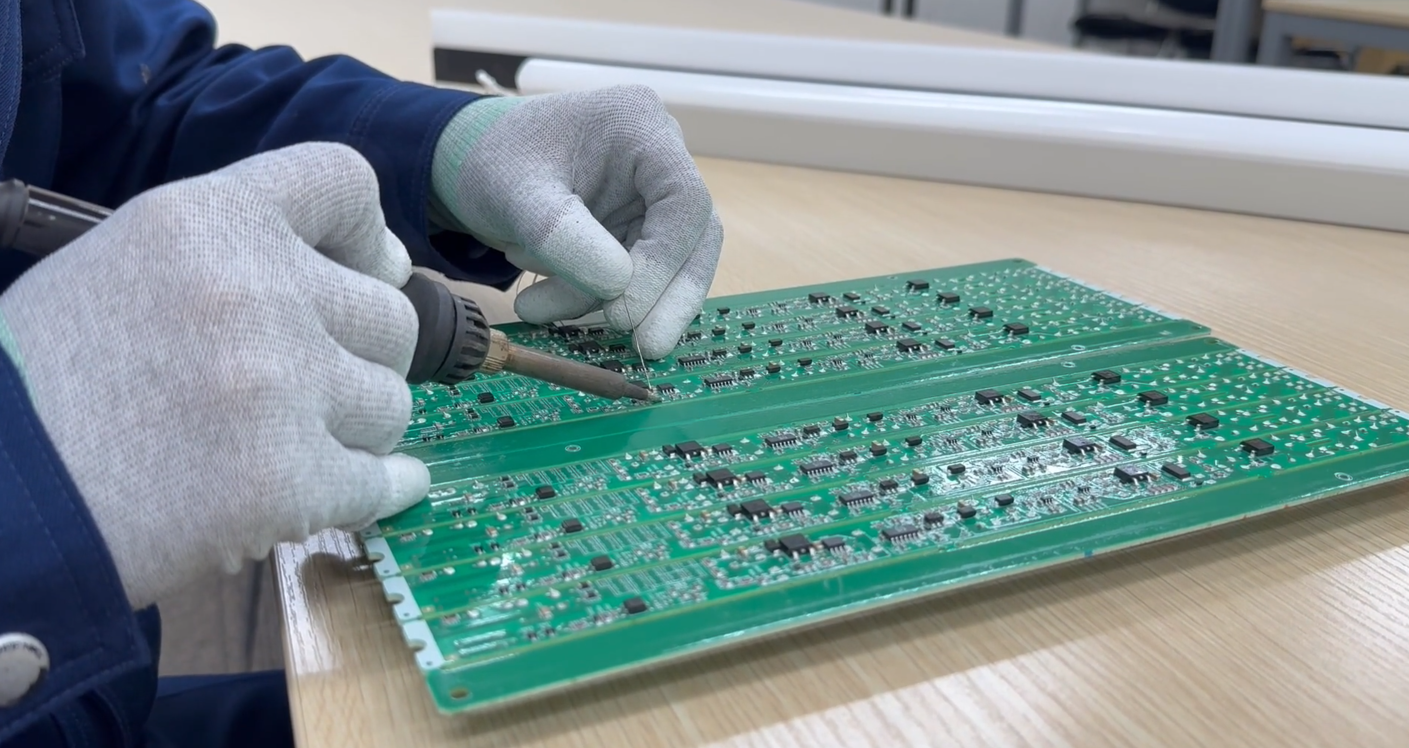

瑠璃川はこれまで「MC-LED」、「TFL-LED」のネジレス化した試作品第一弾を完成させ、新たな課題と向き合っていた。

新たな課題というのは前回試作品の組立時に挙げられた設計上の問題、試作品の強度、組立やすさの改善だ。

今回はさらに企画管理チーム、設備技術チームを交え、試作品第一弾に対するデザインレビューを行い、視野を広げた意見を集めた。

企画管理チームからは、各生産工程においてコストダウンや工数削減といった観点から意見をもらう。

しかし自分なりに配慮をしたつもりではあったが、改めてデザインレビューを通して第三者の意見を聞くと製造現場への気遣いが充分だったとは言えないことに気付かされた。

今後、改良を加え各生産工程で試作品を製造する際に活かされるだろう。

一方で設備技術チームからは、ネジレスを実現するために欠かせない設備を利用した製品の加工について提言された。

それは当社の照明器具で使用するアルミカバーに穴をあける加工を行う際に、現在のネジレス化設計では穴の位置に問題があり加工機で穴が空けられないため改善が必要というものだ。

彼女はこれに対して新たに穴の大きさ、位置の変更から他の器具の構造を流用した技術を活かせないか検討している。

さらにデザインレビューで出た課題を解決するため何通りもの設計を行い、新たな構造の提案から外注への依頼検討、部品の一部の角度を直角にするか89度にするか、などより細部の改良まで行った。

こうしてトライ&エラーを繰り返し、最終的にはほぼ全ての部署を巻き込んで製品の仕様を確立させていく。

当社のエンジニアは設計を行うだけでなく、製品の生産に関わる全ての部署や人を巻き込み、より良いモノづくりを実現していくのだ。

ネジレス化の提案から設計開発、試作品の作成、試作品のデザインレビュー、そして新たな設計開発、と彼女の一連の業務を追ってきた。

配属から基礎的な製品知識を見て触れて学び、6ヶ月目にして製品の一部ではあるが設計開発を担えるのも当社の育成環境や何より彼女自身のモノづくりへの意欲があるからだろう。

照明器具としての機能性、意匠性を担保しつつ、ネジレス化の原材料削減による環境に配慮した取り組みを実現させる彼女の挑戦はまだまだこれからである。

彼女はネジレス化を通し、製品の一連の設計開発フローを学んだ。

次回、エンジニアとして一歩前進した彼女が次にどのような業務に挑戦するのか、目が離せない。

製品開発に携わる新入社員の瑠璃川が、1人前のエンジニアとして自身が手掛けた製品が世に出るまでを記す。

ゆえにこの連載は来月で終わるかもしれないし、10年かかるかもしれない。

Work at ADN -THE REAL-を通してADN発、新入社員成長ドキュメンタリーを紹介します。

2024年1月 配属6ヶ月目

瑠璃川はこれまで「MC-LED」、「TFL-LED」のネジレス化した試作品第一弾を完成させ、新たな課題と向き合っていた。

新たな課題というのは前回試作品の組立時に挙げられた設計上の問題、試作品の強度、組立やすさの改善だ。

今回はさらに企画管理チーム、設備技術チームを交え、試作品第一弾に対するデザインレビューを行い、視野を広げた意見を集めた。

企画管理チームからは、各生産工程においてコストダウンや工数削減といった観点から意見をもらう。

しかし自分なりに配慮をしたつもりではあったが、改めてデザインレビューを通して第三者の意見を聞くと製造現場への気遣いが充分だったとは言えないことに気付かされた。

今後、改良を加え各生産工程で試作品を製造する際に活かされるだろう。

一方で設備技術チームからは、ネジレスを実現するために欠かせない設備を利用した製品の加工について提言された。

それは当社の照明器具で使用するアルミカバーに穴をあける加工を行う際に、現在のネジレス化設計では穴の位置に問題があり加工機で穴が空けられないため改善が必要というものだ。

彼女はこれに対して新たに穴の大きさ、位置の変更から他の器具の構造を流用した技術を活かせないか検討している。

さらにデザインレビューで出た課題を解決するため何通りもの設計を行い、新たな構造の提案から外注への依頼検討、部品の一部の角度を直角にするか89度にするか、などより細部の改良まで行った。

こうしてトライ&エラーを繰り返し、最終的にはほぼ全ての部署を巻き込んで製品の仕様を確立させていく。

当社のエンジニアは設計を行うだけでなく、製品の生産に関わる全ての部署や人を巻き込み、より良いモノづくりを実現していくのだ。

ネジレス化の提案から設計開発、試作品の作成、試作品のデザインレビュー、そして新たな設計開発、と彼女の一連の業務を追ってきた。

配属から基礎的な製品知識を見て触れて学び、6ヶ月目にして製品の一部ではあるが設計開発を担えるのも当社の育成環境や何より彼女自身のモノづくりへの意欲があるからだろう。

照明器具としての機能性、意匠性を担保しつつ、ネジレス化の原材料削減による環境に配慮した取り組みを実現させる彼女の挑戦はまだまだこれからである。

彼女はネジレス化を通し、製品の一連の設計開発フローを学んだ。

次回、エンジニアとして一歩前進した彼女が次にどのような業務に挑戦するのか、目が離せない。