会社説明会や動画だけではなかなか知ることができない、エンジニアの業務。

製品開発に携わる新入社員の瑠璃川が、1人前のエンジニアとして自身が手掛けた製品が世に出るまでを記す。

ゆえにこの連載は来月で終わるかもしれないし、10年かかるかもしれない。

Work at ADN -THE REAL-を通してADN発、新入社員成長ドキュメンタリーを紹介します。

2024年7月 配属12ヶ月目

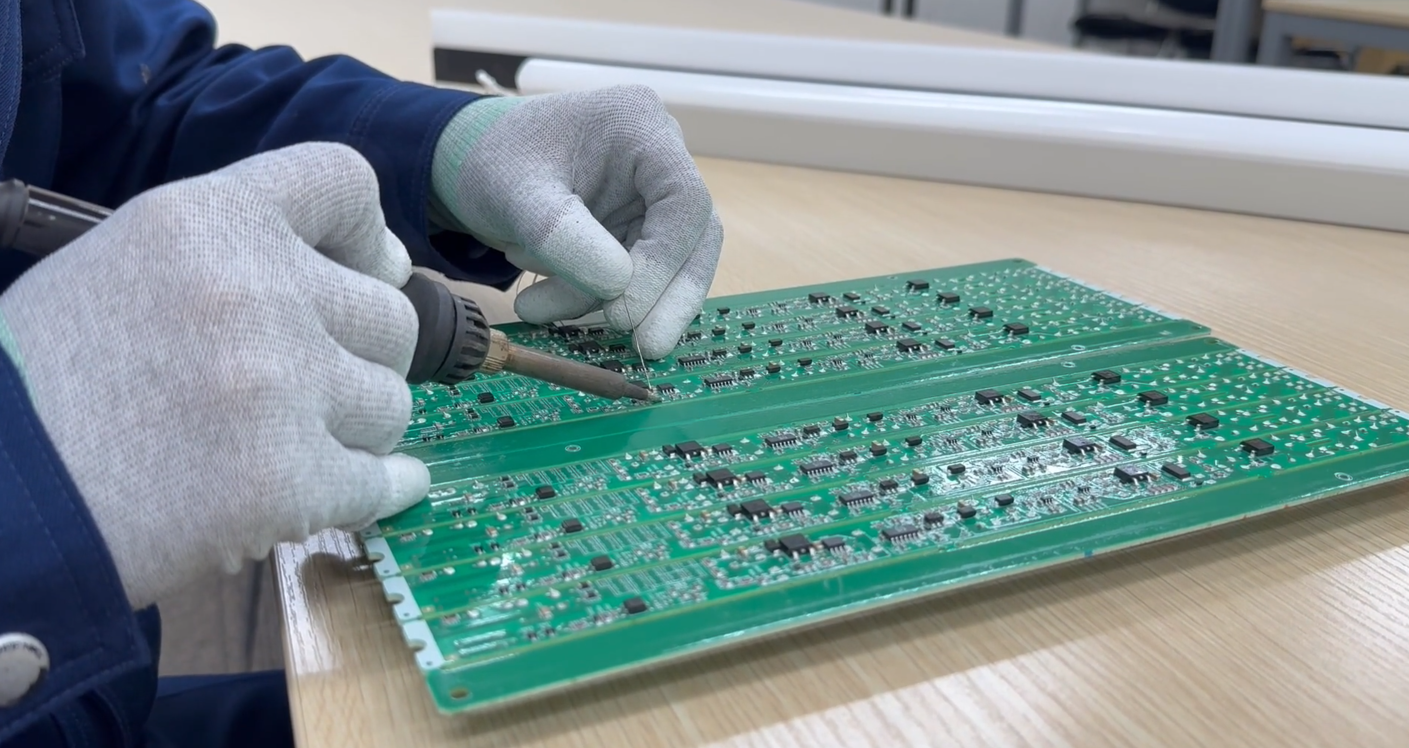

瑠璃川はこれまで「MC」と「TFL」という2つの製品のネジレス化を実現するために様々なトライ&エラーを繰り返してきた。

しかし量産ラインに乗せるまであと一歩というところで、新たにコスト面の問題が浮き彫りとなった。

ネジレス化にあたっては、当然ながらネジがなくても組み立てられる新しい部材を用意する必要がある。今回のように部材の形状変更を行う場合は金型の修正が必要になり、その費用が問題となったのだ。

品質・デザイン性・組立性の3点を同時に成立させる設計が求められる中で、細部にまで拘った設計を追求した結果、当初に想定していたコストを上回ることが判明したのである。

苦慮しながら何度も試作を重ねてようやく完成させた設計。最善だと思われた設計案に発生した思わぬ課題に、彼女は量産設計の難しさを痛感した。

組立性、即ち作りやすさを追求するためのネジレスでコストアップというのは本末転倒である。最終的なデザインレビューまでにコスト面の問題をクリアするために、設計のみならず作業工程に至るまで教育係と共に細かい部分まで見直しを行いながらベストな方法を模索することになった。

顧客のニーズに応えた高品質な製品を提供するためにも、品質やデザイン性は妥協できない。そのため、彼女は組立性を見直すことでコストアップを抑えるという方向性で検討を進めていった。

今回想定していた案では、組立性の改善を実現するために部材同士をはめ込みやすい設計にしていたが、部材の組立性を少しだけ犠牲にすれば金型の費用を抑えることができる。

しかしながら「何かを犠牲にして何かを得る」と言うのは彼女の性分に合わず、またエンジニアとしてのプライドが更なる検討に拍車をかけた。

そこから関係部門を巻き込んでの検討を繰り返し、熟考に熟考を重ねていった。

最終的に自身の工程研修での経験から、TIEのように組み立て辛さを補う治具を用意すれば、費用を抑えて部材自体の組立性を下げた金型を作成しても、治具によって生産効率を維持できるという結論に至ったのである。

製品技術チームへの配属から1年。『業務の負荷は多めで構わないからいち早く成長したい』という意向で業務を進めてきた彼女は、製品開発に欠かせない確かな知識や経験を身に着けていた。

彼女は教育係や周囲のフォローを受けながら度重なる困難を乗り越えて、1人前のエンジニアへと着実に近づいていった。

そんな最中、彼女にビックニュースが舞い込んだ。なんと、特注案件を彼女自身が手掛けることになったのだ。エンジニアとして自身が手掛けた製品を世に送り出す。入社当初からの目標に挑戦する機会がついに訪れたのである。思わぬ知らせに驚きながらも、彼女は大きな挑戦への意欲を見せた。

次回、彼女が担当する案件は一体どのような内容なのか、目が離せない。

製品開発に携わる新入社員の瑠璃川が、1人前のエンジニアとして自身が手掛けた製品が世に出るまでを記す。

ゆえにこの連載は来月で終わるかもしれないし、10年かかるかもしれない。

Work at ADN -THE REAL-を通してADN発、新入社員成長ドキュメンタリーを紹介します。

2024年7月 配属12ヶ月目

瑠璃川はこれまで「MC」と「TFL」という2つの製品のネジレス化を実現するために様々なトライ&エラーを繰り返してきた。

しかし量産ラインに乗せるまであと一歩というところで、新たにコスト面の問題が浮き彫りとなった。

ネジレス化にあたっては、当然ながらネジがなくても組み立てられる新しい部材を用意する必要がある。今回のように部材の形状変更を行う場合は金型の修正が必要になり、その費用が問題となったのだ。

品質・デザイン性・組立性の3点を同時に成立させる設計が求められる中で、細部にまで拘った設計を追求した結果、当初に想定していたコストを上回ることが判明したのである。

苦慮しながら何度も試作を重ねてようやく完成させた設計。最善だと思われた設計案に発生した思わぬ課題に、彼女は量産設計の難しさを痛感した。

組立性、即ち作りやすさを追求するためのネジレスでコストアップというのは本末転倒である。最終的なデザインレビューまでにコスト面の問題をクリアするために、設計のみならず作業工程に至るまで教育係と共に細かい部分まで見直しを行いながらベストな方法を模索することになった。

顧客のニーズに応えた高品質な製品を提供するためにも、品質やデザイン性は妥協できない。そのため、彼女は組立性を見直すことでコストアップを抑えるという方向性で検討を進めていった。

今回想定していた案では、組立性の改善を実現するために部材同士をはめ込みやすい設計にしていたが、部材の組立性を少しだけ犠牲にすれば金型の費用を抑えることができる。

しかしながら「何かを犠牲にして何かを得る」と言うのは彼女の性分に合わず、またエンジニアとしてのプライドが更なる検討に拍車をかけた。

そこから関係部門を巻き込んでの検討を繰り返し、熟考に熟考を重ねていった。

最終的に自身の工程研修での経験から、TIEのように組み立て辛さを補う治具を用意すれば、費用を抑えて部材自体の組立性を下げた金型を作成しても、治具によって生産効率を維持できるという結論に至ったのである。

製品技術チームへの配属から1年。『業務の負荷は多めで構わないからいち早く成長したい』という意向で業務を進めてきた彼女は、製品開発に欠かせない確かな知識や経験を身に着けていた。

彼女は教育係や周囲のフォローを受けながら度重なる困難を乗り越えて、1人前のエンジニアへと着実に近づいていった。

そんな最中、彼女にビックニュースが舞い込んだ。なんと、特注案件を彼女自身が手掛けることになったのだ。エンジニアとして自身が手掛けた製品を世に送り出す。入社当初からの目標に挑戦する機会がついに訪れたのである。思わぬ知らせに驚きながらも、彼女は大きな挑戦への意欲を見せた。

次回、彼女が担当する案件は一体どのような内容なのか、目が離せない。