会社説明会や動画だけではなかなか知ることができない、エンジニアの業務。

製品開発に携わる新入社員の瑠璃川が、1人前のエンジニアとして自身が手掛けた製品が世に出るまでを記す。

ゆえにこの連載は来月で終わるかもしれないし、10年かかるかもしれない。

Work at ADN -THE REAL-を通してADN発、新入社員成長ドキュメンタリーを紹介します。

2024年8月 配属13ヶ月目

瑠璃川はこれまでエンジニアに必要な知識や経験を身に着けながら「MC」と「TFL」のネジレス化を進めていた。そんな最中に舞い込んできた、彼女自身が特注案件を手掛けるというビックニュース。

大きな挑戦を前に改めてモノづくりへの意欲を燃やす彼女の元に、今回彼女が手掛ける案件のデータが届いた。

送られてくるデータには使用部品と数量が載った部品表の他、パーツと完成図の2種類の図面があり、完成イメージは3D図面で届く。

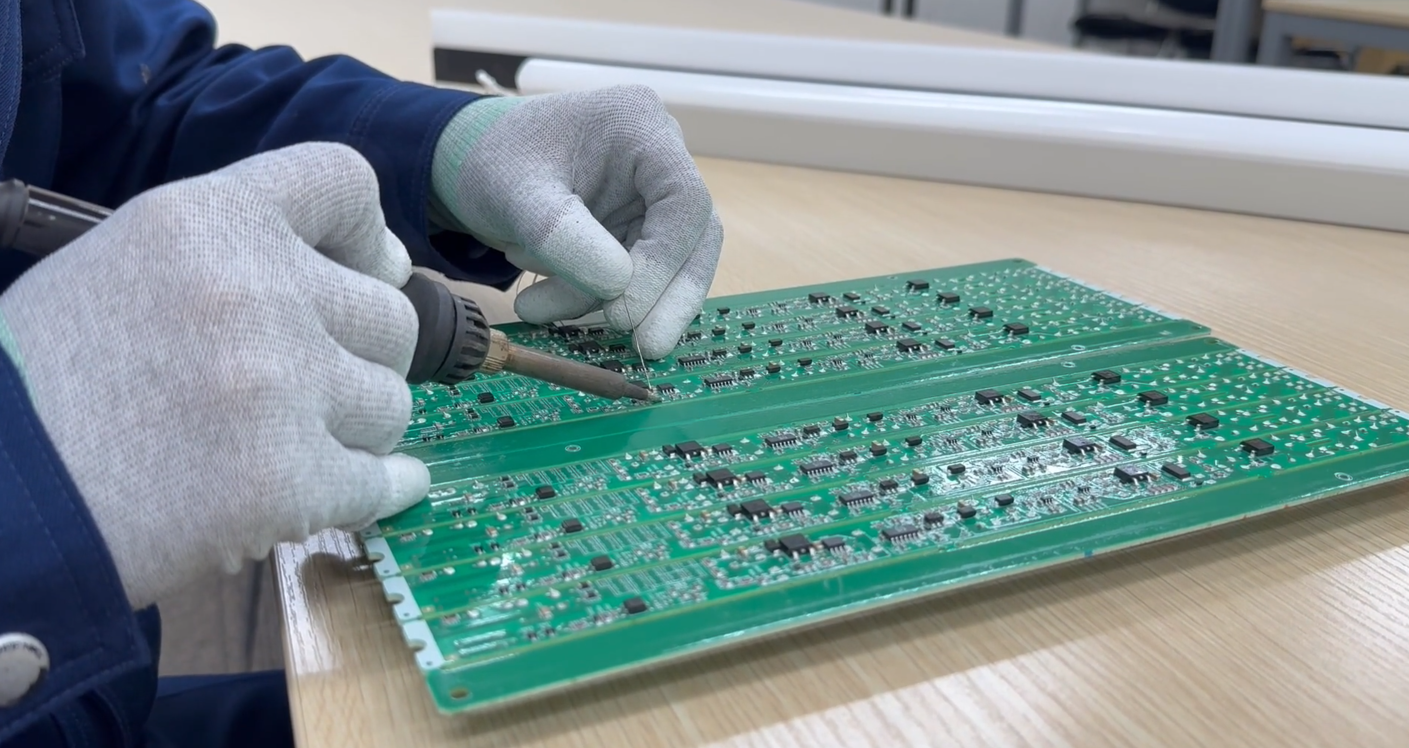

これらのデータから、実際に組み立てを行う際に部品同士が干渉しないか、組み立て辛さがないかといった形状の確認や変更、寸法公差が決まっているパーツの取り付け位置の微調整などを行って設計案を練り上げていく。

DNライティンググループの製品開発は大きく2つの工程に分かれる。1つは顧客からの要求事項を基にイチから図面を作成する「原設計」で主にDNライティング技術開発部が担当する。もう1つは原設計を具現化する「量産設計」であり、主に秋田DNライティング製品技術チームが担当する。

彼女が今回手掛ける案件は後者になり、頭の中にあるイメージを実際に製品化していくモノづくりにおいて最も重要といえる工程である。

さらに彼女は設計と並行しながら、試作に使用する部材の調達や実際にかかる工数などの原価計算用のデータの収集を行って、設計案や材料、生産や利益に関わるデータを揃えていった。

これらを用いて製造グループや品質保証部と共同で試作やデザインレビューを行って最終的な量産設計を決定するのである。

今回は彼女自身が案件を手掛けるということもあって、細かい準備も全て彼女が中心となって進めていくことになる。教育係が自身の経験を活かして適宜フォローを入れながら、1人前のエンジニアとして幅広い設計業務を担当するための知識を学び、実践的に身に着けていくのである。

量産設計では顧客のニーズを満たした原設計を最大限尊重することが枢要となる。特注案件の場合、顧客の理想やこだわりが既存製品よりも強いため、より細部まで拘る必要がある。

さらに、既存製品と同様に製品の安全を担保し、長期にわたって快適に使用してもらうために、品質も一切妥協せず設計の検討が行われた。

彼女自身が初めて一から手掛ける特注案件ということもあり、顧客のニーズに応えた最高の製品を作りたいと、いつにも増して業務に力が入る。

これまでに彼女が学んできた量産設計の知識や経験を元にしたアイディアを取り入れながら、彼女は教育係と共に第一回の試作に向けて事前準備を進めていった。

若手のうちから主体的に量産設計を行って活躍したいという考えを持つ彼女に訪れた機会。

若手社員の活躍を積極的にサポートする当社の育成体制の下、彼女は1人前のエンジニアを目指してチャレンジを行っていく。

次回、彼女が手掛ける特注案件は果たして順調に進んでいくのか、目が離せない。

製品開発に携わる新入社員の瑠璃川が、1人前のエンジニアとして自身が手掛けた製品が世に出るまでを記す。

ゆえにこの連載は来月で終わるかもしれないし、10年かかるかもしれない。

Work at ADN -THE REAL-を通してADN発、新入社員成長ドキュメンタリーを紹介します。

2024年8月 配属13ヶ月目

瑠璃川はこれまでエンジニアに必要な知識や経験を身に着けながら「MC」と「TFL」のネジレス化を進めていた。そんな最中に舞い込んできた、彼女自身が特注案件を手掛けるというビックニュース。

大きな挑戦を前に改めてモノづくりへの意欲を燃やす彼女の元に、今回彼女が手掛ける案件のデータが届いた。

送られてくるデータには使用部品と数量が載った部品表の他、パーツと完成図の2種類の図面があり、完成イメージは3D図面で届く。

これらのデータから、実際に組み立てを行う際に部品同士が干渉しないか、組み立て辛さがないかといった形状の確認や変更、寸法公差が決まっているパーツの取り付け位置の微調整などを行って設計案を練り上げていく。

DNライティンググループの製品開発は大きく2つの工程に分かれる。1つは顧客からの要求事項を基にイチから図面を作成する「原設計」で主にDNライティング技術開発部が担当する。もう1つは原設計を具現化する「量産設計」であり、主に秋田DNライティング製品技術チームが担当する。

彼女が今回手掛ける案件は後者になり、頭の中にあるイメージを実際に製品化していくモノづくりにおいて最も重要といえる工程である。

さらに彼女は設計と並行しながら、試作に使用する部材の調達や実際にかかる工数などの原価計算用のデータの収集を行って、設計案や材料、生産や利益に関わるデータを揃えていった。

これらを用いて製造グループや品質保証部と共同で試作やデザインレビューを行って最終的な量産設計を決定するのである。

今回は彼女自身が案件を手掛けるということもあって、細かい準備も全て彼女が中心となって進めていくことになる。教育係が自身の経験を活かして適宜フォローを入れながら、1人前のエンジニアとして幅広い設計業務を担当するための知識を学び、実践的に身に着けていくのである。

量産設計では顧客のニーズを満たした原設計を最大限尊重することが枢要となる。特注案件の場合、顧客の理想やこだわりが既存製品よりも強いため、より細部まで拘る必要がある。

さらに、既存製品と同様に製品の安全を担保し、長期にわたって快適に使用してもらうために、品質も一切妥協せず設計の検討が行われた。

彼女自身が初めて一から手掛ける特注案件ということもあり、顧客のニーズに応えた最高の製品を作りたいと、いつにも増して業務に力が入る。

これまでに彼女が学んできた量産設計の知識や経験を元にしたアイディアを取り入れながら、彼女は教育係と共に第一回の試作に向けて事前準備を進めていった。

若手のうちから主体的に量産設計を行って活躍したいという考えを持つ彼女に訪れた機会。

若手社員の活躍を積極的にサポートする当社の育成体制の下、彼女は1人前のエンジニアを目指してチャレンジを行っていく。

次回、彼女が手掛ける特注案件は果たして順調に進んでいくのか、目が離せない。